摘要:面向2035年建成教育强国,“双一流”建设高校有必要实现扩容。基于国际比较和目标反推法,测算出2035年“双一流”建设高校扩容目标:“两个20%”和“规模倍增”。“两个20%”是指“双一流”建设高校在校生数占全国普通高等教育在校生总数的20%和“双一流”建设高校招生数占全国普通本科招生总数的20%;“规模倍增”是指“双一流”建设高校在校生数较之2023年培养规模翻一倍。为此,需持续优化人才培养层次结构,建立研究生教育分类扩张机制,挖掘现有“双一流”建设高校潜力,稳步扩大建设范围,支持新建一批新型研究型大学,积极引进国际优质高等教育资源。

关键词:教育强国;“双一流”建设高校;高等教育结构

建设教育强国,龙头是高等教育。[1]“双一流”建设是建设高等教育强国和高质量高等教育体系的重要方面。2024年11月7日,教育部部长怀进鹏在十四届全国人大常委会第十二次会议联组会议上表示,将“聚焦优势学科适度扩大‘双一流’建设范围”。教育部将会同财政部、国家发展改革委等有关部门,研究具体方案。

目前,我国“双一流”建设高校共计147所,其本科招生数量占本科招生数量的7%左右,无论是与发达国家的研究型大学招生占比相比,还是从人民群众对优质高等教育资源的渴求,以及经济社会发展及科技进步对高层次专业人才的需求来看,以“双一流”建设高校为代表的优质高等教育资源都有扩容的必要性和发展空间。从现在到2035年建成教育强国,中间时段要经历比较剧烈的学龄人口波动,我国高等教育学龄人口到2032年达到顶峰,随后逐步下降,面对学龄人口波动和建成教育强国以及产业升级、科技进步的新形势,到2035年,“双一流”建设高校扩容多少合适,尤其是人才培养的结构指标如何测算?实现这一目标的路径与策略是什么?扩多少?如何扩?这些都值得认真研究。

一、“双一流”建设高校扩容:内涵与动因

党的二十大报告提出加快建设教育强国、科技强国、人才强国。到2035年,我国将步入中等发达国家水平,经济增长将主要依靠劳动者素质提高和创新驱动,高等教育毛入学率将会进一步提升。按照国际经验和高等教育发展规律,在国民收入水平由中等收入阶段向高收入阶段迈入的过程中,在经济增长由资源投入转向依靠科技进步和创新驱动的进程中,在高等教育毛入学率达到深度普及化的历程中,高等教育结构将会发挥较为剧烈的变化,即研究型大学和研究生教育的扩张及其在高等教育体系中的占比提高。

党的二十大报告提出,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。在二十届中共中央政治局第五次集体学习时,习近平总书记再次强调,要把加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科作为重中之重。习近平总书记在2024年全国教育大会上进一步强调:“以科技发展、国家战略需求为牵引,着眼提高创新能力,优化高等教育布局。”[2]这一系列党和国家的重大战略部署,对我国高等教育布局提出新的要求:要求作为创新第一动力、人才第一资源、教育第一基础、科技第一生产力集中交汇点的高等教育,在构建支持全面创新体制机制进程中发挥枢纽功能;要求以“双一流”建设高校为主体的研究型大学发挥引领作用,带动中国特色、世界一流的大学和优势学科加快建设;要求以提升国家创新效能、推进高水平科技自立自强、全面提高人才队伍质量为价值导向,以“双一流”建设高校为引领构建高质量高等教育体系。而实现上述要求势必需要实施“双一流”建设高校扩容。

1.“双一流”建设高校扩容是高等教育发展规律的体现

从发达国家的高等教育发展历程和规律来看,在实现高等教育从精英化向大众化、普及化转型过程中,主要通过发展短期大学、社区学院、高等职业院校及应用型高校实现规模扩张,技能型和应用型人才占比显著提升。当高等教育进入普及化阶段后,伴随经济水平跃升、增长模式转型、学龄人口波动及毛入学率持续提升,高等教育层次结构呈现明显上移趋势:专科教育比例逐步下降,研究型大学主导的优质本科教育和研究生教育比重显著增加。当前全球已有50余个国家和地区实现高等教育普及化,其中15个以上达到深度普及化水平(毛入学率≥80%),其发展轨迹均显示出高等教育层次结构在普及化进程中上移的普遍规律。

从高等教育层次演进规律来看,经济发展水平与高等教育结构呈现显著联动效应。当人均国民收入与毛入学率同步提升时,高等教育体系呈现结构性上移,典型表现为“专科收缩、本研双增”的橄榄型演化路径。数据显示,高收入国家的专科/本科/研究生在校生占比均值(21.81%/58.24%/19.95%)较中等偏上收入国家(28.31%/63.04%/8.65%)①,呈现研究生占比倍增、专科显著压缩的结构优化特征。[3]美国经验更具典型性——在人均GDP突破2万、4万美元的关键节点时,研究生占比伴随深度普及化进程两次显著跃升[4],其发展阶段规律可解构为:初级普及化阶段以本科与副学士教育支撑规模扩张(毛入学率≥50%),中级普及化阶段由本研协同驱动质量提升(毛入学率65%-80%),深度普及化阶段则是研究生占比稳定居于高位(毛入学率≥80%)②。这种梯度演进充分说明,经济转型升级会推动人才培养结构的层次上移,当国家跨越中等收入阶段后,高水平创新型人才需求激增,要求研究生培养规模扩张与高等教育结构优化同步推进。

高等教育人才培养层级结构变化的国际规律是:精英化时期以本科教育为主导,到大众化时期重点加强高等职业教育与技能型人才培养,培养更多应用型、技能型人才,到普及化时期研究型大学规模扩张,而高等职业教育规模相对缩减。以美国为例,在精英化阶段末期,近90%学生就读于四年制高校而非两年制学院;而两年制学院在进入大众化阶段之后快速扩张,在校生人数占比从9.37%提升至31.47%,机构数占比从29.16%提升至34.86%,其扩张态势一直持续到普及化初级阶段。在普及化阶段则会逐步转向研究型大学扩张与职业教育规模相对缩减,2005-2020年美国研究型大学从150所增至261所,占比由3.53%升至8.28%。[5]这说明人才培养结构变化存在一定的客观规律:从精英阶段到大众化再到普及化初期,以研究型大学为代表的高水平院校的人才培养规模占比,通常会经历由多到少的变化,而后随着普及化发展阶段的递进呈现“弱化-回升”的动态演进,高等教育结构的精英性总体呈现由强到弱,到再次增强的变化。

2.“双一流”建设高校扩容是我国高等教育发展的必然趋势

我国高等教育普及化持续深入,产业结构进一步转型升级,科技创新能力不断增强,对高等教育人才培养提出了新的要求。但我国目前的优质本科教育和研究生教育的布局规模及其占比,与发达国家相比还有一定的差距。2023年,我国普通高等教育在校生规模,专科占比38.4%,本科占比52.2%,研究生占比9.4%③。相比于美国、英国、韩国和日本等发达国家同等毛入学率的历史时期,我国研究生占比偏低,本科占比亦不足,而专科占比过高。[6]

2023年,我国以“双一流”建设高校为代表的研究型大学在学规模,占普通高等教育总在学规模之比为12.2%,而美国在大致同等人均GDP水平的发展时期,研究型大学的在学规模占比已经超出23%,至今保持在30%以上。[7]我国经过“211”、“985”、“双一流”等重点建设工程推动,在世界一流大学建设方面取得显著成就。无论是从ESI、自然指数来看,还是从各大世界大学排行榜来看,我国高等教育有长足的进步,但同美国研究型大学的庞大体系相比,我国以“双一流”建设高校为代表的研究型大学布局仍然不足。[8]这既会直接影响到高校系统的科研水平和创新能力,也会影响到国家创新系统的人才根基。“双一流”建设高校与研究型大学实质上是国家高等教育战略的“一体两面”,“双一流”建设高校集中体现和代表着研究型大学。已有研究指出,我国高等教育类型结构呈现“底部沉重,顶部陡峭”的金字塔型特征:高职院校无论机构数量还是招生规模占比都达到50%以上,而研究型大学的机构数量和招生规模占比都很少,机构数量占比不到5.0%,招生规模占比不到6.5%。[9]我国当前这样一种高度非均衡的高等教育类型结构,既不利于教育公平,不能满足人民群众“上好学”的愿望,不利于拔尖创新人才培养,也不能适应我国实施创新驱动发展战略、实现高水平科技自立自强、产业结构优化升级的需求。

二、面向2035年的“双一流”建设高校扩容目标

推动“双一流”建设高校主动顺应人口发展趋势,满足人民群众对优质高等教育的需求,深度挖掘优质本科潜在容量,扩大“双一流”建设高校数量,持续提高研究型大学占比,稳步扩大优质本科招生规模,逐步实现研究生培养规模扩张,是发挥高等教育龙头作用,建设教育强国的要求和体现。

1.测算方法与指标说明

本研究对我国2035年“双一流”建设高校扩容目标的测算主要分为两步:

第一步,基于课题组前期研究和学界相关研究,对我国2035年需要达到的高等教育层次结构和类型结构目标进行设定,再对2035年“双一流”建设高校需要达到的招生规模占比进行推算。

第二步,基于2035年预计达成的高等教育毛入学率目标,结合现有研究对高等教育适龄人口规模的预测,在给定第一步设定目标(“双一流”建设高校在校生占比)的基础上,对“双一流”建设高校2035年的规模目标进行推算。

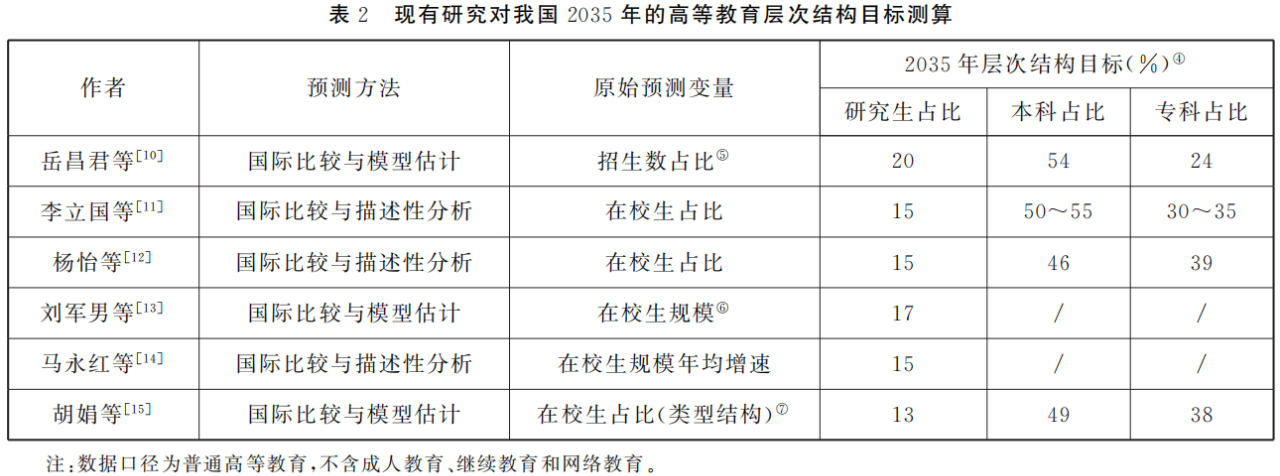

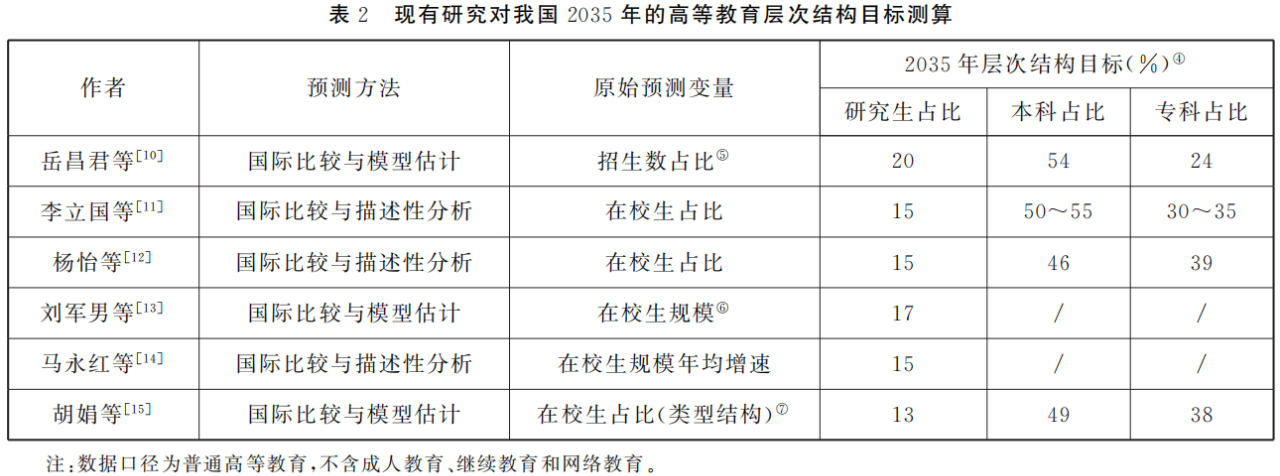

文献梳理结果显示(见表2),不同学者关于我国2035年需要实现的高等教育层次结构目标形成了较为一致的结论和看法。具体而言,研究生占比应达到15%,不同研究结果之间的出入不大;本科占比、专科占比在不同研究之间的差异明显,本科占比的数值上下浮动将近10个百分点,专科占比的浮动程度更大,将近15个百分点。为增强结果稳健性,加之对我国未来少子化加剧及高等教育适龄人口下降形势的考量,本研究主要选取“专科教育占比偏低”的目标进行分析,并在此基础上区分出低、中、高三类目标展开对照。综上,将2035年我国的高等教育层次结构设定为:在普通高等教育在校生规模中,研究生占比15%,本科占比60%、专科占比25%。课题组前期基于中美高等教育比较,对我国高等教育类型结构进行预测分析提出,到2035年,三类高校在学生分布调整至合理均衡的比例范围,即研究型大学(“双一流”建设高校)在校生占比21.88%、非研究型本科院校在校生占比40.06%、高职院校在校生占比38.06%。[16]基于此,本研究将我国需要在2035年达到的“双一流”建设高校在校生占比设定为20%。

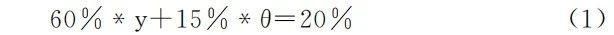

根据我国2035年的高等教育层次结构和类型结构目标,推算“双一流”建设高校相应需要达到的招生规模占比的具体过程为:令“双一流”建设高校在普通本科招生中的占比为y,“双一流”建设高校的本科学制为4年,在不存在显著的其他因素影响(如学生流失率、转学率等)的情况下,招生数和在校生数的比例通常会大致相等,尤其在长时期的平均统计下。故“双一流”建设高校在普通本科招生中的占比,在连续保持4年及以上情况下,视作等同于“双一流”建设高校本科在校生占普通本科总在校生之比,进而给出以下方程:

其中,θ表示“双一流”建设高校在校研究生占全国在校研究生之比;60%为本科占比目标,15%为研究生占比目标,20%为“双一流”建设高校在校生占比目标。设定不同的参数θ和不同的层次结构和类型结构目标,可以导出不同结果的y。需特别注意的是,实现从招生比例到在校生比例的完全等价转换,存在一个4-5年的政策调整期,为确保2035年达到层次结构和类型结构目标,需要从2030年开始就将“双一流”建设高校在普通本科招生中的占比提高至y且维持到2035年。但y在实际发展过程中应呈现逐年增长态势。故将2030-2035年间的变化情况假定为在大致保持年平均值为y的情况下逐年增长。

此外,对测算2035年“双一流”建设高校发展目标必需的其他相关指标及其假定进行说明:其一,全国教育事业发展统计公报显示,2020-2023年普通高等教育在校生(研究生、普通本科和普通专科)占各种形式(含成人教育、继续教育和网络教育)高等教育在学生之比的均值约为86%,假定至2035年仍保持这一比例;其二,基于学界已有预测,将2035年高等教育适龄(18-22岁)人口规模设定为低、中、高三类情况,分别为8513万人[17]、8660万人[18]和8911万人[19];其三,《中国教育现代化2035》设定的目标是,到2035年高等教育毛入学率达到65%,而现有研究基于国际比较、趋势外推法、回归拟合法等,预测我国2035年高等教育毛入学率至少达到70%[20-21],亦有可能超过80%[22],结合国家政策目标和学界预测结论,本研究将2035年高等教育毛入学率目标设定为低、中、高三类情况,依次为65%、70%和75%。测算时将逐一关注高等教育适龄人口和高等教育毛入学率各自的低、中、高情况,且最终给出低、中、高三类目标方案。

通过对比2035年“双一流”建设高校发展目标和2023年水平,可以推算出到2035年须要完成的扩容任务,以便为实现目标确立合理的阶段性任务、战略节点及具体实施策略。基于教育部公开数据、课题组前期调研资料及数据整理结果,给出我国“双一流”建设高校布局的规模结构现状:在校生规模约为499万,其中研究生在校生占比为44.03%,人数为219.71万,占全国研究生在校生之比(θ)为57.14%;普通高考招生规模约为69.71万,占全国普通高考招生总规模之比为5.93%,占全国普通本科招生规模之比为12.25%。

2.测算结果

(1)“双一流”建设高校普通高等教育结构比例目标。

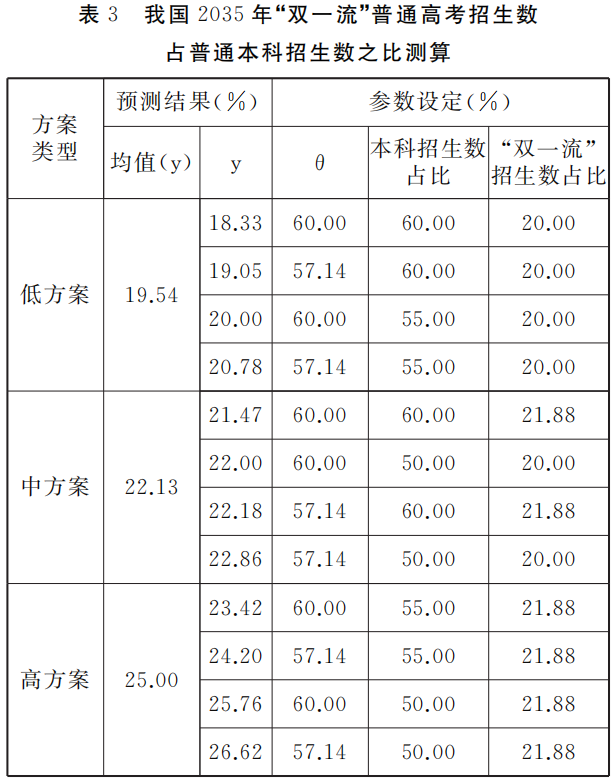

决定该目标测算结果的主要参数包括:“双一流”建设高校在校研究生占全国研究生在校生之比(θ),“双一流”建设高校在校生占全国普通高等教育在校生之比,层次结构目标中的研究生占比、本科占比和专科占比。其中,“双一流”建设高校在校生占全国普通高等教育在校生之比考虑20%和21.88%两种情形;考虑到高校分类改革发展的趋势加强,“双一流”建设高校的研究性可能进一步凸显,故允许θ值上浮,给出57.14%和60%两种情形;研究生占比无浮动,考虑本科占比60%、55%和50%三种情形,专科占比对应依次为25%、30%和35%。测算结果见表3。

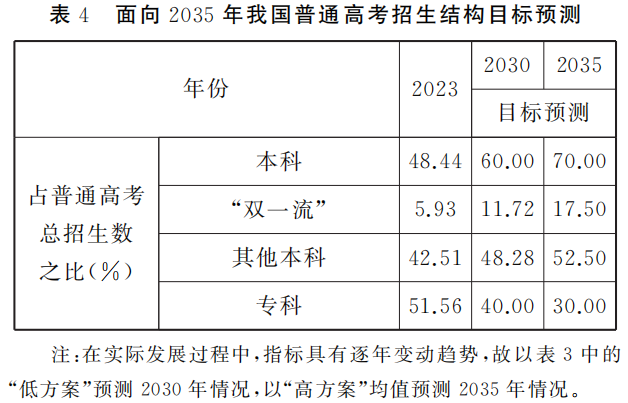

此外,基于2035年的高等教育层次结构目标,并结合对我国本科和专科的学制假定,可以推导出到2035年普通本科与普通专科的招生数比例。按照专科学制2-3年(计算时折中为2.5年学制),本科学制4年,层次结构目标为本科占比60%、专科占比25%,可以算得:到2035年本专科的招生比例至少应达到6∶4,若要确保层次结构目标能够实现,就需要在2030年左右就达到6∶4的本专科招生比例且将其一直维持至2035年。基于此,可进一步算得“双一流”建设高校招生数占普通高考招生总数之比,相关预测结果见表4。

出于发展预测所必要的保守性原则,本研究主要根据低方案、中方案的测算,提出我国“双一流”建设高校2035年的“两个20%”发展目标:一是“双一流”建设高校普通高等教育在校生(含研究生)占全国普通高等教育总在校生的比例,需要至少达到20%;二是“双一流”建设高校普通高考招生规模占全国普通本科招生规模的比例应达到20%以上。面向“两个20%”目标,“十五五”时期是关键的政策调整期,2030年是评估和诊断发展问题及趋势以保障目标能够顺利实现的重要监测节点。到2030年应优先实现的适宜招生结构为:“双一流”建设高校招生数占总高考招生数的11.72%,占普通本科招生数的19.54%;普通本科与普通专科的招生比例应接近6:4,至2035年间应维持不低于这一比例。

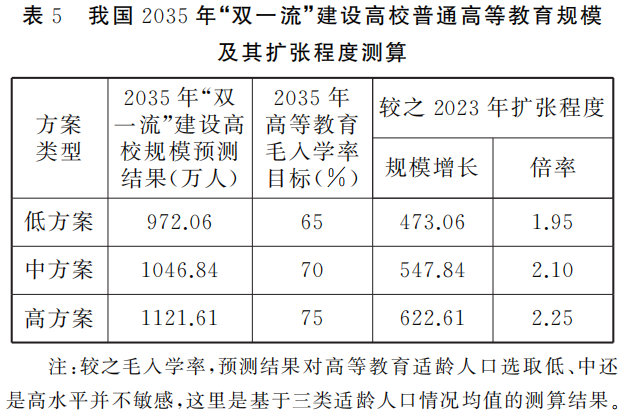

(2)“双一流”建设高校普通高等教育规模扩张目标。

本研究主要根据低方案、中方案的测算,提出我国“双一流”建设高校到2035年的规模扩张目标,即相比于2023年实现“规模倍增”。这样才能同时满足高等教育类型结构优化至合理水平和高等教育实现高级普及化的发展需求。具体从扩容的绝对规模来看,需要“双一流”建设高校的普通高等教育在校生在2023年的基础上增长547.84万人(中方案),平均每年应增长45.65万人;若换算为平均增长速率,每年约需在前一年基础上增长6.37%。

三、面向2035年的“双一流”建设高校扩容路径与策略

采用国际比较法、文献资料法和目标反推法,在综合考量我国高等教育适龄人口规模变化、人均国民收入增长、高等教育层次结构和类型结构优化等重要发展动态的基础之上,本研究提出我国面向2035年的“双一流”建设高校的扩容定量目标,即“两个20%”和“规模倍增”。“两个20%”是指“双一流”建设高校在校生数占全国普通高等教育在校生总数的20%和“双一流”建设高校招生数占全国普通本科招生总数的20%;“规模倍增”是指“双一流”建设高校在校生数较之2023年培养规模翻一倍。为助力上述目标达成,提出以下实施策略:

1.高等教育人才培养结构上移,建立研究生教育分类扩张机制

“双一流”建设高校扩容不仅是办学规模扩张的问题,更是高等教育布局优化、高等教育系统整体质量提升的过程。扩大研究生教育和优质本科教育的规模及其占比是“双一流”建设高校扩容的核心内容。到2035年,我国研究生在校生占比达到15%与“两个20%”目标之间具有内在统一性,二者相辅相成,互为支撑。为此,建议加快发展研究生教育,实现人才培养结构的上移,稳步抬升高等教育发展的层次重心。但这种抬升,需避免各高校和地区“一哄而上”,应在遵循高校分类改革和发展的基础上进行,因地制宜,分类推进,建立研究生教育分类扩张机制。分高校来看,研究型大学应主要承担学术型研究生扩张和部分专业型研究生扩张任务。应用型院校应主要承担专业型研究生扩张和部分学术型研究生扩张任务。分区域来看,全国已基本形成了北京、江苏、上海、湖北、广东五大研究生教育发展重地,但河南、山东、四川、浙江等人口大省、经济大省的研究生教育资源依然较为匮乏,存在研究生教育布局不能很好适应经济社会发展的问题。因此,要充分尊重人口和产业发展的客观规律,通过优化研究生教育的增量布局,构建与国家经济社会及人口相适应的研究生教育区域结构,既有力支撑国家重要创新高地和人才中心的建设,也有效填补潜力地区的布局短板。

2.挖掘现有“双一流”建设高校拓展潜力,提高校均承载水平

引导和支持现有“双一流”建设高校逐步扩大普通高等教育招生,稳步扩大既有办学容量,尽力提高校均办学规模和校园资源利用效率。高校规模扩张的主要约束为硬件设施、师资和经费。[23]现有“双一流”建设高校扩容的关键问题亦是提升以“校区、校园、校舍”为核心的承载力,需壮大并优化教学科研人才队伍,同时拓宽办学经费来源。提高“双一流”建设高校生均拨款标准。推进各地方政府出台高校社会捐赠财政配比的相关政策,鼓励和支持“双一流”建设高校参与社会筹资,增强自主筹资动力和专业化水平。[24]实施一批以提高“双一流”建设高校硬件承载力为目标的专项建设工程,比如新建和整并校区、打造集约校园等。允许和鼓励“双一流”建设高校根据自身扩容需求和资源条件,短期内自主采取相对灵活手段解决学生扩招、人才扩充等的容纳问题。建立校园生态承载力与招生规模动态适配的调整建设机制[25],实现“双一流”建设高校生源扩大需求与校园硬件设施供给之间的高效动态平衡。

3.稳步推进“双一流”建设高校扩容,适当扩大建设范围

综合考虑我国高校和学科发展现状,以及与全球顶尖水平的对比关系,现有“双一流”建设高校可逐步扩列至200所以上。[26]建议面向2035年,进一步研判及科学测定“双一流”建设高校的规模扩张总目标、需求缺口、阶段性要求和扩列限度。支持高校自主科学确定“双一流”标准,注重中国特色指标与国际可比指标相结合,注重通用关键指标与行业特色指标相结合,注重教育系统内部指标与外部指标相结合,注重显性指标与隐性指标相结合,注重定量指标和定性指标相结合,从“指标一流”到“贡献一流”。调整优化“双一流”建设规模、遴选标准与办法,倾斜性地支持具有区域资源禀赋和研究特色的优势学科,实现一流学科在区域间合理布局。具体而言,应优先扩容基础研究能力突出,在学科交叉、前沿学科和新兴学科发展上优势明显的高校;优先扩容研究型特征鲜明、研究生占比较高、总体办学体量较大的高校;优先扩容在世界范围内大学与学科排名较为靠前、进步趋势明显、国际声誉良好的高校;优先在创新需求旺盛的区域扩容高校,支持一批高水平地方大学冲击“双一流”建设名单。

4.新建一批高起点、高水平的新型研究型大学

“双一流”建设高校和新型研究型大学构成推动中国高等教育改革发展和高等教育建设的“双引擎”。“双一流”建设高校保障基础学科和人才培养的基本盘,承担基础研究“主力军”角色。新型研究型大学则是在前沿领域利用自身优势实施突破性创新,扮演创新策源“突击队”角色,是推进“双一流”建设的重要力量和战略突破点。与“扩容”和“挖潜”并行,新建一批高起点、高水平的新型研究型大学,是支撑“双一流”建设高校扩容的重要举措。第一,依托现有的“双一流”建设高校优势学科,组织力量搭建新型分支研究机构,如高等研究院、学科交叉中心和校地合作研发平台等,基于其成熟平台和学术资源,逐步孵化出新型研究型大学。通过依托这些高校的优势学科,新建大学能够在短时间内形成以科研为核心的教育体系,实现基础研究、应用研究、技术创新和人才培养等方面的深度融合。第二,发挥举国体制的动员优势,牵引多所“双一流”建设高校协同配合,以“组团分工”模式共同支持新型研究型大学建设,挖掘及利用不同高校在学科、人才等方面的互补优势和聚合效应。第三,引导多元主体广泛参与办学,积极整合社会资源,采取“社会举办、国家支持、地方管辖”的办学模式,发展新建一批民办新型研究型大学。第四,深入推进科教融汇,支持和鼓励一批高水平的科研院所新建“小而精”的研究型大学。第五,地方为主整合优质办学资源以支撑建设新型研究型大学,尤其要在我国粤港澳、长三角、成渝等城市群着重布局。

5.引进国际优质高等教育资源,加强中外合作办学

在挖掘我国内部潜力的基础上,还需在高等教育领域实现更高水平的对外开放和国际化发展,积极引入国际优质高等教育资源。“双一流”建设高校应主动作为,在中外合作办学方面发挥引领作用,开展更多高水平国际科研合作与人才培养项目,提升国际化办学实力;将中外合作办学纳入学校发展战略规划,积极引进世界一流大学和一流学科,选取同自身优势学科建设、创新人才培养有直接关联的境外知名高校,以国际前沿和国家亟须学科建设为重点[27],围绕一流学科建设点进行国际对接。鼓励国外高水平大学尤其是基础理科实力雄厚的大学来华办学,中外合作办学需进一步提升办学层次,主要同研究型大学对接,举办更多研究生培养合作机构和项目,提升中外合作办学对“双一流”建设高校建设的贡献度。

此外,我国高等教育的国际化发展遭遇了一定的地缘政治封锁和障碍,故有必要开辟一些新的路径,拓宽引入国际优质高等教育资源的新方向。虽然大多数共建“一带一路”国家的高等教育发展水平与世界一流大学有一定差距,但其体量大,类型多样,优势与特色学科繁多,特别是较高水平大学占世界高水平大学的比例达到1/3,在诸多领域呈现鲜明的办学特色,入选QS排名前100位的学科共计703个,在多个学科及学科集群发展上处于国际领先地位[28],蕴藏着较大的资源拓展潜力。建议加强与共建“一带一路”国家的高等教育合作,既注重“引进来”,吸引留学生到中国留学,又注重“走出去”,注重和高水平大学及其优势学科的交流合作,着重引入其国际顶尖资源,依托“一带一路”协作框架探索品牌性的中外合作办学。我国面向共建“一带一路”国家的高等教育开放和行动应嵌入国家关系之中,既考虑各国发展需求和条件,又看到他们高水平大学的优势和前景,推动我国高等教育逐步从以单边开放为主走向立体开放。

(李立国,清华大学教育研究院教授,教育部-清华大学教育发展战略决策与国家规划研究中心主任)

来源:《高等教育研究》2024年第12期

注释:

①依据世界银行2020年收入分类标准。

②进入高等教育普及化中级阶段以毛入学率达到65%为标准,进入普及化高级阶段以毛入学率达到80%为标准。参见别敦荣,易梦春:《高等教育普及化发展标准、进程预测与路径选择》,载于《教育研究》2021年第2期,第63-79页。

③数据整理自教育部网站。无特别注明的情况下,其他我国2023年普通高等教育招生数、在校生规模等相关数据的来源相同。

④当文献预测结果区分为低、中、高三类时,取中类预测结果或作者计算的均值。

⑤招生数占比和在校生占比在学制相等的情况下是相互等价的。在我国,一般硕士学制为2-3年,博士学制为3-5年,本科学制为4-5年,专科学制为2-3年。由于研究生教育多数为硕士研究生教育,其平均学制比本科更短,因而换算为在校生占比后,研究生和专科占比应比预测值略低,本科占比应比预测值略高。

⑥当预测结果为研究生在校生规模时,将其除以2035年的高等教育在校生总规模预测值换算为占比。总在校生规模的预测值取自于已有研究,参见王传毅,辜刘建,俞寅威:《“三孩”政策对教育规模的影响:面向2035的预测》,载于《教育研究》2022年第11期,第124-135页。

⑦根据我国2023年“双一流”建设高校在校生中的研究生占比,可以在胡娟等人对高等教育类型结构的预测结果基础上,对高等教育层次结构进行大致换算。

参考文献:

[1]加快建设教育强国 为中华民族伟大复兴提供有力支撑[N]. 人民日报,2023-05-30(1).

[2]紧紧围绕立德树人根本任务 朝着建成教育强国战略目标扎实迈进[N]. 人民日报,2024-09-11(1).

[3][6][11]李立国,赵阔,杜帆. 经济增长视角下的高等教育层次结构变化[J]. 教育研究,2022,43(2):138-149.

[4]田浩然,李清煜. 上移抑或稳定:高等教育层次结构影响中美区域创新的实证研究[J]. 中国高教研究,2024,(5):77-84.

[5][7]胡娟,陈嘉雨. 中国式现代化进程中高等教育类型结构的特征及变革趋势[J]. 高等教育研究,2022,43(11):33-43.

[8]魏建国,周森,毕建宏,等. 我国优质高等教育资源不足及其扩展策略[C]//中国教育财政政策咨询报告(2019-2021). 北京:北京大学中国教育财政科学研究所,2022:11.

[9]胡娟,陈嘉雨. 怎样理解高等教育普及化进程中的“县中困境”——基于高等教育类型结构变迁的探讨[J]. 教育发展研究,2023,43(2):1-10.

[10]岳昌君,邱文琪. 面向2035的我国高等教育规模、结构与教育经费预测[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(6):1-16.

[12][18]杨怡,沈敬轩,乔锦忠. 高等教育如何应对未来之变?——基于第七次人口普查数据的分析[J]. 复旦教育论坛,2023,21(5):5-18.

[13]刘军男,杨颉. 面向2035的我国研究生教育规模发展预测——基于48国研究生教育发展规律与趋势的比较研究[J]. 学位与研究生教育,2024,(5):16-24.

[14]马永红,马万里. 高等教育普及化背景下研究生教育发展阶段划分与走向思考——基于国际比较视角[J]. 中国高教研究,2021,(8):26-33.

[15][16]胡娟,尹浩宇,田浩然. 面向2035的我国高等教育类型结构预测及优化分析[J]. 教育发展研究,2024,44(21):1-8.

[17]任增元,高静,陶禹廷. 面向2035:基于我国学龄人口变动的高等教育资源需求预测及配置策略[J]. 大学教育科学,2024,(6):14-24.

[19]张立龙,史毅,胡咏梅. 2021-2035年城乡学龄人口变化趋势与特征——基于第七次全国人口普查数据的预测[J]. 教育研究,2022,43(12):101-112.

[20]王洪川,胡鞍钢. 建设教育强国的战略趋势与路径选择——基于第七次全国人口普查数据的分析[J]. 教育研究,2021,42(11):17-26.

[21]薛二勇,李健,位钰凯. 高等教育强国建设的关键指标、情景预测与战略路径[J]. 教育与经济,2024,40(2):3-12.

[22]贺祖斌,段文星. 我国出生人口变化对高等教育普及化发展的影响——基于2000年以来国家人口政策的分析[J]. 高等教育研究,2023,44(11):33-43.

[23]胡咏梅,唐一鹏. 我国“十四五”期间高等教育在校生规模和财政投资规模预测[J]. 重庆高教研究,2019,7(1):10-22.

[24]洪成文,牛欣欣. 西部高等教育振兴视角下高校社会捐赠财政配比政策研究[J]. 重庆高教研究,2018,6(4):28-38.

[25]贺祖斌,郭彩清. 少子化趋势下2024-2050年高等教育生源供需预测与危机预警——基于中国第七次人口普查数据的分析[J]. 中国高教研究,2024,(6):60-68.

[26]张端鸿,刘虹. “双一流”扩容,“名单”该咋列?[N]. 中国科学报,2024-12-03(3).

[27]汪颖,郭强. 教育强国背景下“双一流”建设高校中外合作办学问题窥探与优化路径[J]. 高校教育管理,2023,17(6):114-124.

[28]李立国,田浩然,王敬尧. 共建“一带一路”国家高水平大学布局特征及中国高等教育开放策略选择[J]. 比较教育研究,2024,46(7):3-12.